れんげ さんの感想・評価

4.2

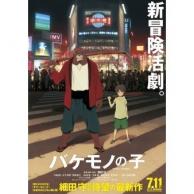

【ネタバレ無し】熊徹と共に吠えろ!!

2015年7月より劇場公開

本編119分

【前置き】

細田守監督の長編映画第4弾。

(ONE PIECEの映画を除くと。)

「時をかける少女」の頃は、原作を上手くアレンジし名作に仕上げた監督の手腕が高く評価されておりましたが、「サマーウォーズ」以降、その評判は一般層をも巻き込むカタチで大きくなり、今やポスト宮崎駿とすら呼ばれるまでとなり、その観客動員数も他のオリジナルアニメとは一線を画すレベルとなりました。

それに従い、批評する側の目線も高くなったり、偏った意見も多くなっていった印象を受けました。

私的には、監督の作品はどれも大好きです。

大手を振って褒められるかどうかはともかくとして。

なので、評判が上がるのは勿論嬉しいのですが、批評の中には闇雲な感情論による悪態でなくしっかり的を得ている意見も多くあり、色んな意見から新たな視点を得る機会に恵まれたことに楽しさも覚えました。

前置きが長くなりましたが、そんな監督の第4作目。

普段はあまり映画館へは足を運ばないのですが、知名度の高い細田監督の作品だけは評判が出尽くす前に見ておきたいと思い、前作品らと同様に出向いて来ました。

【あらすじ】

人間界「渋谷」とバケモノ界「渋天街(じゅうてんがい)」という、通常交わることのない二つの世界。

ある日、とある事情から渋谷で途方にくれていた少年「蓮(れん)」は、渋天街の熊のような風貌のバケモノ「熊徹(くまてつ)」と出会います。

蓮は、熊徹から強くなるため弟子になるよう説得され、渋天街で「九太(きゅうた)」という名を貰い、日々修行に明け暮れるのでした。

8年後、成長した九太は偶然渋谷へ戻ってしまうのですが、そこで高校生の「楓(かえで)」から新しい世界や価値観を吸収することで、自身の生きるべき世界を模索するようになります。

そんな中、両世界を巻き込む事件が起こるのです…………。

【(劇場公開中なのでネタバレ無しで)語ってみる】

監督の他作品と比べて、本作はどこが優れていたか。

それは、この少年漫画的なシナリオからくる『熱さ』にあると、私は思いました。

サマーウォーズでもあった、「キングカズマVS人工知能ラブマシーン」の徒手空拳の格闘シーンが好きな人なら、本作でもまず燃えられるでしょう。

徒手空拳の格闘技だけでなく、本作はバケモノ達(と言っても怪獣ではなく熊男や猪男のような人型)による格闘技で、非常に力任せであり泥臭いところもあるのですが、迫力は満点でした。

作画は前作同様、映画であることを差し引いてもしっかり描ききれており、そこから上記のような魅せるシーンの更なる力の入れようは視聴者を大いに湧かせてくれます。

約2時間とアニメ映画としては少々長い部類ですが、私は一度も退屈させられるようなことはありませんでした。

ただ、映画のテーマとしては少々監督の引き出しが少ないと感じてしまったのも正直な話。

本作は、異種間を含めた「親子の絆」を描いた作品。

それこそ、前作「おおかみこどもの雨と雪」でもそうでしたし、広く家族と捉えれば「サマーウォーズ」でもそうでした。

細かく分ければ「おおかみこども」は完全に親の視点である為、本作とはまた少しテイストも対象となる年齢層も違うのですが、端から見れば一緒である時点で、多くの視聴者に既視感を与えてしまう点は残念です。

加えて、「熊男」「狼男」というのもまた、ニアミスしてると言わざるをえません。

舞台設定こそ監督の作品の中では新しい「渋天街」も、それこそ他作品で言えば見慣れた世界観であり、新鮮味には欠けてしまいましたね。

キャラクターに関しても、主人公の「九太」は、幼少時代は横着な熊徹のもとで子供なりに必死に学ぼうとする(加えてコミカルな)様に心打たれ愛着を持てたのですが、8年後のスマートになった青年「九太」は少々魅力に欠けました。

なんと言うか、見た目も含めて格好良過ぎたんですよね。

これは、前作でも主演声優を務めた「宮崎あおいさん(幼少期の九太)」と「染谷将太さん(青年期の九太)」とのキャリアの差も大きかったのかもしれませんが。

彼の見せ場のシーンも、そこに至るまでの過程や肝心の敵が少々腑に落ちなくて、首を傾げながらということもありましたしね。

何より、九太の師匠である『熊徹』が非常にキャラ立ちしている為、主人公の九太の活躍が、どうしても霞んでしまうんですよね。

私的には、青年九太が頑張るどのシーンよりも、熊徹が無骨に挑みかかる格闘シーンのほうに目を奪われてしまいました。

まず「役所広司さん」の演技が抜群に良いんです。

声をヘンに作っているわけではなく、でも役所広司さんの地声とも少し違う、まさに「熊徹」というキャラクターを自身で作り上げて演じ切った感じでした。

横柄で、人の話を聞かず、短気で、ぶっきらぼう。

そして、たった一人で自身を鍛え抜いて、自分の力で強くなった…、…強くなってしまった熊徹。

そんな男が、世界の違う人間の子供に目をかけ、なんだかんだで必死に育て上げていく様。

泣くには至りませんでしたが、やっぱり心に訴えるものがありましたよ。

この作品の評価は、この熊徹が好きになれるかどうかが大きな分かれ目となると思いますね。

私は、こういう男臭くて人情的なヤツ大好きなんです。

弟子になりたいかと言われれば、それはまた別の話なんですけどね……(笑)

勿論、魅力的なバケモノは熊徹だけでありません。

やはり見た目もインパクトのあるバケモノ達が中心となるのですが、中でもその熊徹の元で九太に目をかける豚顔の僧侶『百秋坊(ひゃくしゅうぼう)』は魅力的でした。

度々の彼の諭しがあってこそ、九太も…そして熊徹も、道を違えず成長出来たんでしょうね。

視聴後に声優さんが「リリー・フランキーさん」だと知りましたが、とても落ち着いて演じられていて、あの声だからこそここまで好感を持てるキャラになったんだと感じました。

主題歌であるMr.Childrenの『Starting Over』も非常に作品に合っている名曲でした。

いつぞや、ONE PIECEの主題歌を担当された時の曲は個人的に好きではなかったのですが、今回は自分にとっても大当たりでした。

このレビューも、この曲を何度もリピートしながら作りました。

聴くと自然と作品の良いシーンがフラッシュバックする、そんな1曲でしたね。

【総評】

映画館で見る価値があったかと言われれば、私的には十分ありました。

ただ、やはり初見且つ映画館というインパクトも含めて、評価が上乗せされた感はあるので、そういう意味では少し抑え気味な評価となるかもしれません。

まだ前評判の無かった「サマーウォーズ」を公開初日に映画館で見た時のインパクトと比べると、視聴後のテンションはかなり違いましたし。

ですが、やはりシナリオからも分かる通り王道ながらしっかり見せ場のある熱い作品なので、ファミリー層を中心にまた興行収入としては成功の作品となるでしょう。

勿論、変に偏り過ぎでなければ大人も十分楽しめる内容ですので。

私は同じ作品を映画館で二度見ることはまずないので、また足を運ぶことはないでしょうけど、早くBlu-rayでもう一度見直したいです。

ただ、やはり次回作以降の引き出しには不安を感じさせるものであったことは確かです。

アニオタ界隈では「ショタ好き」「ケモナー」等の名誉?なレッテルを貼られている細田監督。

そこが真実かどうかはさておき…この監督は、しっかりと面白いところが分かっていて且つ視聴者の目線にも立てる、そして「ショタ」等の偏った需要を上手く一般層向けに紛れさせ商業作品へと仕上げるセンスを持つ、数少ない実力のある監督だと私は思っています。

と言うわけで、次回作は

『ブッキラボウな男+そんな彼を慕うロリ少女』

という私の大好きな設定を是非、一般層にも受けるような作品へと昇華させ仕上げていただきたい。

……最後の一文は忘れて下さい。

読んでいただきありがとうございました。

◆一番好きなキャラクター◆

『熊徹(くまてつ)』声 - 役所広司さん

◇一番可愛いキャラクター◇

『チコ』声 - 諸星すみれさん

以下、声優を務めた「広瀬すずさん」について。

(低俗な文章を含みますので、〆ます。)

{netabare}

本作のヒロイン「楓」を務めたのは、女子高校生ながら話題の女優『広瀬すずさん』。

とある番組での、悪質に切り取られたかのような彼女の言動が世間の反感を買い、謝罪騒ぎにまで発展したのをご存じの方もいるでしょう。

そう言えば以前にも彼女は、「明星一平ちゃん夜店の焼きそば」のCMで、一部言動が誤解を招くとして差し替えとなる騒ぎも起こりましたね。

これも謝罪騒動同様、私的には少々解せなかったんですよね。

全く………、

『ぶっちゅ~~~~~~~~~~、全部出たと?』

という言動の、一体どこに誤解を招く要素があったと言うのでしょうか。

しっかり口をすぼめ(ソースを)絞り出す様の、一体どこに何の誤解が生じていたのでしょうか。

広瀬すずさんには、これからも逆境に負けず作中の「楓」と同様に、自身の信ずる道を邁進していって欲しいものです。

………………………………ふぅ。

シュッシュ、フキフキ

{/netabare}