素塔 さんの感想・評価

5.0

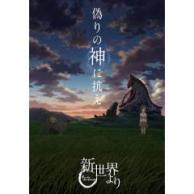

残映抄―未来への挽歌

まず結論から言おう。この作品の評価は不可能である。

すべての星を並べたのは、「規格外」という個人的判定を意味している。

観る者はただ圧倒されて終わるしかないだろう。

SF的な着想の土台の上に緻密に構築された、壮大な世界観に。

人間という存在の本質に向けられた、苛烈極まる問題提起に。

緊迫の展開とスペクタクルが連続する、傑作エンターテインメントに。

無理に評言をひねり出そうとすると、こんな宣伝文句風の言葉にしかならない。

独断だけで済ませるわけにもいかないので、アプローチの足場を探してみると

そこに独特の複雑さが見出される。精神を刺激し、思考を誘発してやまない複雑さだ。

勿論、それは第一に原作小説に由来するものだが、おそらくそれだけではない。

アニメーションという表現形式が全力を傾けて原作の高みに挑んでいるためだ。

Ⅰ 物語の奪還

{netabare}

開始と同時に作り手は勝負を仕掛けて来る。

衛星画像のような日本列島が映し出され

俯瞰されつつ、徐々に高度を下げて拡大される地上の街で

今まさに繰り広げられている、超能力者による大量殺戮。

場面は唐突に転換し、代わって、暮れなずむ空を背景に

遊びに興じる子供たちのシルエットが浮かび上がる。

このプロローグは本作の構造を要約した縮図だと自分は考える。

連続と転換によって対比的に並置されているものは多分、本作の世界観と物語だ。

世界観と物語。この二つを独立させて並べるのは奇異な感じを与えるだろう。

通常、世界観と称されるものは作品世界を成立させている枠組みないしは設定、

その結果生じる雰囲気などである。

そうした常識的な範囲からは逸脱した独特の機能を有していることに気づく。

それは「歴史」に擬態して物語の内部に侵入している。

冒頭の俯瞰はおそらく、「歴史」のはじまりを告げる演出である。

以降、二話三話でも物語に先立って血腥い歴史の一頁が冒頭に挿入されている。

人類の中に超能力者が出現した時点にはじまり、以後一千年にわたる血に塗れた新・人類史。

それこそが世界観の具体化に他ならない。

「歴史」が俯瞰視点で表される理由、それは端的に「支配するもの」だからである。

先行する原因によって現在という結果が規定されている以上、

歴史とは過去による現在の支配であり、それは不可逆的な必然の堆積である。

物語の舞台となる、一千年後の未来日本の一隅に存在する、神栖66という町。

この町こそはまさしく、人間社会が忌まわしい危機管理システムへと変貌した姿であり、

ある意味で人類史の終局に出現した究極のディストピアである。

すなわち、物語は幕開けの時点においてすでに逃れがたく

世界観=歴史によって規定され、俯瞰され、支配されているのである。

ふたたび冒頭に戻ろう。

プロローグの完了とともにタイトル、そして間髪を入れずに物語の幕が上がる。

水郷地帯である神栖町の夕暮れの田園風景が広がる。

その夕景のなかを一艘の船が川の流れを遡ってゆく。

船の進行に合わせてカメラは水平に滑っていくが、

頭上に張り渡された巨大なしめ縄をくぐるタイミングで上方に向けられ

しめ縄越しに仰ぎ見られた鮮やかな夕映えの空が徐々にクローズアップされる。

このカメラワークの意図は明らかだ。

俯瞰を反転させた逆の視点が導入されるのだ。俯瞰に対する逆俯瞰。仰視の視点。

ここにまた、読解の重要な鍵が与えられる。

しめ縄は八丁標と呼ばれ、結界のように町の周囲に張り巡らされている。

この日、ヒロインの渡辺早季が生まれて初めて八丁標の外に出たことがこの後で明らかになる。

つまり船に乗っていたのは儀式のために川上の寺に赴く早季だったのだ。

すなわち、導入された逆俯瞰の視点はこの早季の視点に合致する。

俯瞰と逆俯瞰。世界観と物語はこの一対の視点となって、物語の内部で対峙する。

この対置が本作のユニークな構造なのであり、そこに生まれる張りつめた緊張こそが

本作の悲劇性の力学的な根源である。

この複層的な構造が、神栖66町のクロニクル(年代記)と新・人類史とが

複合的に交錯しながら展開する本作の物語の特徴を説明するものだろう。

その核心となるのは、残酷な必然の支配に抗う者たちの悲劇。

つまり、世界観=歴史による俯瞰構図は物語の内容にまで及び、それを規定しているのだ。

俯瞰的な世界観の視点と対決する地上的な物語の視点は

悲劇を生きる者たちの視点となり、ヒロイン早季に収斂される。

この仮定から出発して物語へのアプローチを試みてゆこう。

敢えて挑戦的に言うならば、これは世界観から物語を奪還する試みなのである。

{/netabare}

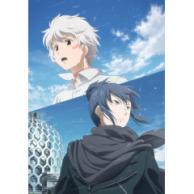

Ⅱ 早季と真理亜

{netabare}

早季と真理亜、二人のヒロインのドラマを鮮やかに視覚化した

アニメのエンディングは明らかに、物語の核心を要約した解題となっている。

特に真理亜バージョンは驚異的と言っていい。

仄かなエロスを漂わせる彼女の赤い髪と白い肌が、雪と紅い花のイメージに重なりつつ

流れていく映像に、異物のように挿入される二つの暗示―。

一瞬映る胎児のショット、子殺しのシンボルが刻印された謎の石造物。

それらは確実に一つの意味を指し示している。

彼女の存在の本質、真理亜の悲劇的な母性である。

真理亜という名前。永遠に人類に祝福される、母の中の母の名。

皮肉にもそれは呪いに反転する。人類を滅ぼす「メシア」を生んだ母の名として。

勿論、単に機転を利かせたネーミングなどではない。

彼女の愛情の本質である母性は、弱い守を庇護して自ら悲劇への道を選ばせ

その犠牲によって、抹殺されたすべての子供たちの母となるのである。

彼女は物語の根幹となる悲劇を体現し、象徴する存在である。

町によって組織的に遂行される、おぞましい子殺しが第二部を中心に展開される。

秘められていた大人対子供の対立の構図を、反抗という主体的なアクションによって顕在化し

同時に物語の中に「子供」という包括的なモチーフを導入する役割を担う。

守とともに町から逃亡し、雪山に姿を消す直前に早季に書き残した手紙。

そこには第二部までの流れを総括し、さらに第三部の展開までも予告した記述がある。

私たちの町は異常です。そうは思いませんか?

町の安定と秩序を維持するために子供たちを殺し続ける町が

人間の社会としてまともでしょうか?

いま、町で起きたことを思い出してみると、

その異常性がどこから来るのかもだんだん見えてきました。

それは、大人たちが心の底から子供たちを恐れているという事実です。

私たちは、何となく嫌な予感がするというだけの理由で、割られ、捨てられてしまう

何百何千もの卵の一個になることだけは願い下げです。

第三部の激動の発端となる夏祭の晩、早季は消された仲間たちの姿を見る。

このエピソードが重要なのは、潜在する「子供」のモチーフを示すことで、

反乱の勃発に「子供たち」の町への反逆という二重の意味が加わるためである。

自らの犯してきた罪過の報いによって町は劫火の炎に包まれる。

その危機の中で早季は真理亜の声を聞く、「早季は私が守ってあげるから。」

次々に襲いかかる極限的な状況を早季は乗り越えてゆくが、そのとき

彼女を導いてゆくのは真理亜であり、瞬である。

この展開は真理亜が残した言葉の成就に他ならない。

もし私が町から処分されると決まったら、両親は散々泣いて、

そして最後には忘れることでしょう。

あなたのご両親が最終的にあなたのお姉さんのことを諦めたように。

私たちの絆はきっとそうじゃないと信じています。

もし私が処分されることになったら、あなたなら絶対私を見捨てないでしょう?

あなたに危機が迫った時には、私や覚はどんなことをしたって救おうとするはずです。

私たちにはもう一人、友達がいました。今は、名前を思い出すことも許されない友が。

彼Xもそんな時はきっと私たちを助けてくれたんじゃないでしょうか。

だから私は今、守を助けなくてはなりません。

―「私たちの絆」。

破滅を受け容れながらも真理亜が貫いた仲間たちへの信頼は

自らがそれに殉じることによって指し示した、未来につながる道である。

物語の奥深くにひそかに進行する、絶望から希望へと至る超克のプロセス。

その転回の基軸となるものが「子供たちの絆」である。

ヒロインとしての早季の真の姿は、実はこの軸に沿ってしか捉えられない。

早季もある意味、作品同様、規格外のヒロインだと言える。

発端から終結に至るまで、ほぼ一人芝居と言っていいほどの活躍を見せ

語りまでこなしながら、視聴後には不思議なくらい印象に残っていないのだ。

物語が世界観に圧倒される要因はこの、ヒロインの存在感の希薄さにも求められるだろう。

その理由は明らかだ。早季は実質的には物語を主導していないからである。

決して折れることのない強い心と自由で柔軟な思考を持つ一方、

主体的に決断し行動した真理亜とは対照的に、その行動には理念的な動機はなく

常に周囲の状況に対する受け身の反応に終始する。

エンディングの早季バージョンもそうした彼女の性格を表現している。

仲間たちへの尽きせぬ思慕を抱き、絶望に抗い、涙を流しながら進みつづける姿。

だが、その一途さと多感さは必ずしもヒロインとしての魅力とはなっていないようだ。

その早季が真のヒロインとなる決定的な契機を指摘したい。

第二部の中盤、姿を消した瞬を追い、その壮絶な死を見届ける第十話のラスト。

死に呑まれてゆく瞬を目前に見ながら助けることができない絶望に打ちひしがれ

涙を流しながら早季は最後に言う、「私は生きなければならない」。

その後、瞬に関わる全ての記憶が抹消され、この記憶も失われていたのだが

十二年後、バケネズミの反乱の渦中で爆発に巻き込まれ、その時の体験が幻視となって甦る。

瞬の死を見届ける自分と仮面を被った少年とが不分明に重なり合うのは

彼女も消されかけた子供の一人として、同一の存在であることが含意されているのだろう。

そしてその時、もう一度この言葉を口にする、

「私は生きなければならない」。

第二部と第三部を縦断して受け渡されるこの一対のシーンを結んだとき

早季というユニークなヒロインの本質がはじめて顕現し、定位する。

この時までに彼女は、姉と、級友たちと、初恋の人と、最愛の友を失い

その人たちがかつて存在した記憶までも奪われてしまっている。

誰も救えなかった無力な自分への絶望が彼女の心の底に澱んでいる。

だが、そこから立ち上がり、絶望に抗うことによって早季は早季になってゆく。

「私は生きなければならない」、

この言葉に込められた生きる決意とは、彼らから託された「未来」を生きることだ。

早季は受動的である。だが、彼女の受動性の本質はここにはっきりと表れている。

それは、誰かの「想い」を「託される」存在であるという意味なのだ。

早季が最終的に物語の主題を具現する存在となっていく契機がここに認められる。

早季の本質に備わるこの、いわば「媒介性」と「可塑性」とは

彼女が主題を満たすための「器」へと形成されるために必要な資質として

アプリオリに付与されたものなのではないだろうか。

あるいは、まさしく規格外のスケールをもった本作の主題を担うために

敢えてニュートラルな没個性の状態にまで個性を制限した特異なヒロイン像を

意図的に造型したようにさえ思われる。

{/netabare}

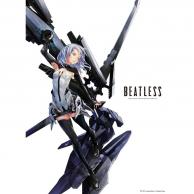

Ⅲ 悲劇の超克

{netabare}

「子供たちの絆」という軸。あるいは、終局の希望に至るまで

早季の歩んでいく方向を示しつづける指向性、一つのベクトル。

ここに、物語の水面下に底流するもう一つの「物語」の存在が認められないだろうか?

物語視点からの読解とは、この「物語」の発見であると言っていいのではないか。

それは多分、早季が自分に託された想いを実現する「絆」の物語だろう。

従ってそれを辿ってゆくことはそのまま、早季の視点に同期することを意味している。

そしておそらく、最終的な主題はその先に見出される。

ここからは、早季と瞬が「物語」の中心になる。

彼らの絆が決して消え去ってはいなかったことを証しするかのように

二人を隔てていた死の沈黙を破って、瞬が早季に語りかける。

早季。早季。(誰なの)

早季、僕だよ。(あなたは…)

僕の名前はまだ思い出せないんだね。でもいいんだよ、ずっと一緒だから。

僕は君の心の中に住んでいるんだ。(心の中に…)

そうだよ。呪力とは想いを外の世界に刻み込む能力のことだ。

そして、人の魂とは、煎じ詰めれば想いにほかならない。

僕の魂の一部は君の心の奥底に刻み込まれているんだよ。

(あなたは一体どうなってしまったの?)

忘れてしまったの? でもかまわない。いつか思い出すから。

(せめて名前を教えて)

君は僕の名前を知ってるよ。でも、心の中に障害物が置かれているせいで

思い出すことができないだけなんだ。

彼らの絆が心の奥底で生き続けている事実が瞬の言葉で明らかになる。

そもそも、この対話が早季の心の奥底で交わされていること自体がその証しである。

深読みをするならこの対話は、物語の深層で進行するもう一つの「物語」の存在を

メタレベルで示唆しているようにも思われる。

さらに踏み込んだ大胆な解釈を試みてみよう。心の深層を無意識と結びつけてみるのだ。

本作の世界観で無意識は、制御の及ばない呪力の源として

悪鬼や業魔を出現させるメカニズムの根源とされ、大人たちの恐怖の対象となってきた。

だが今やそれは、大人によって無残に絶ち切られた「子供たちの絆」を秘かに保護する

一種のアジールとなり、いわば子供の側からの反逆のツールとして機能する。

深層の「物語」のさらに深層で、隠微な逆転の装置が作動しつつあるのだ。

早季。早季。何も心配はいらない。そのことだけを言いたかったんだ。

(でも、私は本当に悪鬼を倒せるの?)

悪鬼? 君は誤解しているんだよ。あれは悪鬼なんかじゃ …

対話が途切れる直前のこの部分は逆転への重要な伏線となっている。

この中で瞬がほんとうに早季に伝えたかったことは何だったのだろうか?

彼はあるメッセージを伝えようとしているのではないだろうか。

早季の行動と関連させて解釈を導きたい。

悪鬼への唯一の対抗手段であるサイコバスターを咄嗟に無効化したあの驚愕の場面である。

そのとき早季が恐れたのは、覚が巻き込まれて死ぬこと、

そしてその結果、自分がたった一人取り残されることだった。

常識的に見れば自己本位の極みとして非難されて然るべき行為だろうが、

常識では理解不能なこの行動こそが実は「物語」の最重要ポイントなのである。

「悪鬼」にそのような形で「勝利」することはおそらく最初から忌避されていた。

それは「物語」が指向するベクトルからの逸脱を意味するからである。

もし仮に早季がここで全人類のために覚の犠牲を受け容れていたとするなら

その勝利は結果的に何をもたらすだろうか?

子供の犠牲によって世界がこれまで通り存続する。

つまりまた新たに子供の悲劇が繰り返されるだけで、世界は何一つ変わらないのだ。

そのような変化の可能性の閉ざされた世界に本当の未来が訪れることはないだろう。

瞬はそのことを早季に伝え、想いを託したのだと解したい。

そして早季もまたその想いに応えたのだ。

追い詰められた最終局面で、既成観念に囚われない彼女の自由な思考が発動する。

相手が悪鬼などではなく、バケネズミに兵器として育てられた一人の人間の少女であるという

決定的な事実を看破し、大人たちを呪縛していた「悪鬼」という固定観念を乗り越え、

この認識の転換によって、絶体絶命の状況を逆転させる。

「瞬が教えてくれたの」と早季が言うように、これは「子供たち」の勝利なのである。

顔と名前を奪われた少年Xがついに素顔を顕し

記憶の封印を解かれた早季が瞬の名前を叫びながら駆け寄っていく、

このシーンこそが「物語」のクライマックスと言えるだろう。

瞬の復活は闇に葬られたすべての子供たちの復活を象徴している。

彼らを包む壮大な夜明けは言うまでもなく、悲劇の超克、絶望から希望への転回を表し、

子供たちがもたらすであろう未来の予兆となる。

全編がまさに結ばれようとする瞬間、やや唐突に掲げられる標語風の命題、

「想像力こそが、すべてを変える。」

ここには無意識とのアナロジーが確認されるだろう。

想像力は豊饒な無意識の深層に根差しているものである。

既存の世界を更新する新たな原理、それは自由な想像力から生まれる。

この言葉を包むように、無心に笑いさざめく子供たちの声が周囲に響いている。

可能性としての想像力。無限の可能性の象徴である子供たち―。

早季が綴る回想の手記が結ばれるとき、一片の言葉の中にそれは結晶する。

「恐怖の対象から、希望へ―」

おそらくここが「物語」の最終地点である。

そしてこれこそが、世界観が提起した問題への、物語の側からの解答ではないだろうか。

早季が「人類」よりも「覚」を選択した事実は何よりも重い。

彼女の選択にはおそらく、俯瞰的な支配の原理に対抗するもう一つの原理が示唆されている。

それは非情な大人たちの論理に反抗する子供の側の愛情の原理として物語に底流し

俯瞰し支配するものの真の意味を逆方向から照射するだろう。

悪鬼とされた少女の亡骸が横たわり、彼女の赤い癖っ毛が風に吹かれて微かに靡く、

その瞬間、在りし日の真理亜と守、二人との思い出が一挙に甦り早季は泣き崩れる。

子供の悲劇がまた繰り返されてしまった…。

人類の危機が回避されたとき、そこにあるものはただ果てしない悲痛さと虚しさだけだった。

十年後の早季、つまりこの物語が語られる時点の彼女が書き綴る回想録は

遠い未来に、悲劇の一切が克服される願いを込めて

自分が仲間たちに想いを託されたように、一千年後の読み手に想いを託して結ばれる。

悲劇の語り部としてのその姿に、渡辺早季というヒロインの全てが結像する。

{/netabare}

Ⅳ 偽神と人間

{netabare}

本稿はある危惧から出発している。

本作の世界観が内包するイデーは確かに、それだけで十分に完結していると言える。

だが、それがあまりにも尖鋭かつ衝撃的であるために、結果として物語がかすんでしまい、

その部分だけが作品の主題として受け取られてしまっているのではないか?

物語に内在するベクトルを掘り起こそうとした本稿の意図はそこにある。

本作のメッセージは物語の側から補完されて完全なものになると考えたのである。

「偽りの神に抗え。」

例えばこのエピグラフ(題辞)である。

作品全体を貫くライトモチーフ、そう捉えるのが多分正確だろう。

世界観だけを踏まえて理解した場合、かなり限定された意味だけを示すことになる。

「偽りの神」(以下「偽神」と呼ぶ)は超能力を有した人類、それに抗うバケネズミ、

そのような図式になるが、勿論、本作の射程はもっと広大である。

ふたたび「俯瞰」というメタレベルの仕掛けからアプローチを試みる。

第三部の折り返し点となる第二十一話、

神栖66町を襲った動乱の最中に、あの俯瞰構図が回帰する。

冒頭の俯瞰では視点が上空から下降していたが、ここでは反対に、

宙を振り仰ぐ早季を起点にひたすら上昇し、神栖の町から日本列島、

ついには宇宙に浮かぶ地球の全体が視野に収められる。

俯瞰を歴史による支配の象徴とした前章の解釈を踏まえると

ここに暗示されているものはおそらく、歴史の逆転だろう。

「歴史を変えられるはずだった・・・これほどの好機は恐らく、もう二度と訪れない。」

圧政からの解放という大義を掲げ、「すべての我が同胞のため」に

人類に反逆したスクィーラが敗北の後に語る

この言葉には歴史が更新された可能性が示唆されている。

この場面で明らかになるスクィーラの本当の目的は全人類の制圧であり、

そのために人間の赤ん坊を手に入れて悪鬼の部隊を編成することだった。

新・人類史と仮に呼んだ本作の歴史とは、超能力を有した人間の出現によって

人類存続のための危機管理が極限まで追究されてきた過程だった。

彼はそのシステムを逆用して超能力者の支配を覆そうとした。

まさにそれは逆転と呼べるものだ。だがさらに進んで

この俯瞰図が意味するものは、神の座の簒奪による新たな「偽りの神」の出現という、

もう一つの逆転にまで及んでいるのではないだろうか。

「種は生き残るためだったら何だってするんだよ。」

第一部で瞬の口から出たこの一言に、すべては要約されている。

種の存続という絶対的な要件は、あらゆる形態の下で常に追求される。

高度な知的生命体の場合、そこに複雑な社会システムや技術が生み出されるが、

その帰結として階層分化や差別、有形無形の力による支配と管理と抑圧の構造が出現する。

これこそが歴史世界において新たな偽神が出現するメカニズムであり

むしろ、偽神そのものがこの盲目的な原理のメタファーだと言っていい。

ここに、本作の世界観が内包する極限的な原理、イデーがある。

勿論それは、私たちが今まさにその中で生きている現実にも重なるだろう。

SF的な世界観の有効性とは、現実の自明性を転倒させることにこそある。

神の如く不可視でありながら人間を支配する原理。あるいは人間性を喪失したシステム。

そして、偽神というアイロニカルな寓意によって人間存在の両義性が暴かれるのだ。

真理亜の告発の中に反復される「人間」という言葉。

町の安定と秩序を維持するために子供たちを殺し続ける町が

人間の社会としてまともでしょうか?

こんなの、人間じゃなくて、不良品を選別するのと同じやり方だと思わない?

断罪裁判の法廷でスクィーラが放った叫び。

「私たちはけものでも奴隷でもない! 私たちは人間だ!」

二人の叫びに共通する「人間」という言葉。

この両者が響き合い、同一のベクトルを示していることに気づかされる。

それは「偽りの神」に抗おうとする、「人間であること」を否定された者たちの魂の叫びだ。

真理亜の反抗とスクィーラの反逆とは根本において一致するのである。

「偽りの神」と「人間」との闘争。このシェーマからはおそらく

作品全体を包括する主題の全体像が透視されるはずだ。

まさしく世界観と物語とが重なり合い融合する結節点をそれは示している。

そしてその最深の主題を導き出す鍵は、やはり早季に委ねられている。

最終回の後半部は、前半部の劇的な展開の余燼のようにも見えてしまうが

主題を開示するプロセスはこのパートに集約されている。

それは、早季とスクィーラとの一連の対峙による内面の変化として段階的に描かれる。

問題の核心部へと早季が接近し、ついに彼女が覚醒するに至る一連の流れの中で

我々はその視点に同化し、主題の内在的な理解に導かれるのである。

獄中のスクィーラとの対話。早季は人間たちへの謝罪を要求し拒絶される。

スクィーラの裁判。早季は法廷の外でつぶやく、「何が正しいのかわからない…。」

そして、バケネズミの正体にまつわる衝撃の真実が覚からもたらされ

人間が人間に対して行った悪魔の如き所業が明らかになる。その時、

「私たちは愧死するべきだった…。人間を殺したのよ… 何人も、何人も…。」

この瞬間の早季の心に、観ている我々もまた同化して同じ衝撃を味わっている。

そして同じ一つの問いの中に投げ込まれるだろう、

― 人間とは一体何者なのか? 人間が人間であり、我々が我々である根拠とは―。

・・・・・・・・・

前章で導かれた結論をここで想起しよう。

世界観が暴き出す人間性の限界に対し、その超克の地平を物語が開示する。

つまり、世界観が提起した問題に対して、物語がその解答を提示する。

本作特有の対置構造はそのような形で、主題に至るプロセスをアプリオリに内包したものだったのだ。

ヒロインの早季が物語の内部で問題そのものを生きることで、

俯瞰的な支配の原理に対立するもう一つの原理が彼女に具現され、物語の中に受肉化される。

早季に託されていたその原理とはこの、偽神に対抗する人間の原理なのではないだろうか。

世界観を反映したライトモチーフ、「偽りの神に抗え。」と

物語からの答えである「想像力こそが、すべてを変える。」

二つの言葉を並べれば、それらが一対で一つのメッセージになっていることがわかる。

言葉による説明ではなく、物語に最終的な決着をつける早季の行動の中にそれは表現される。

争乱の収束からおそらく一年後の追悼式典の日。

その日、当時の記録を展示した記念館を早季は訪れる。

彼女はそこで一人、肉塊のような姿になって生き続けているスクィーラと向かい合う。

親しみをこめて彼に語りかけ、互いが出会った日のことを回顧する。

それから、ある行動に出る―。

呪力を用いてスクィーラを燃やし、町が課した無限の責苦から自らの手で彼を解放するのだ。

これが、早季が「偽りの神」に反逆した瞬間である。

この時、彼女はすでに問題の本質をすべて理解していた。

スクィーラもまた偽神に抗い、滅び去った「人間」の一人なのだ。

彼らと共に悲劇を生きた証人として、早季もまた自ら偽神に抗いつづける道を選んだ。

立ち昇る炎は疑いもなく、人間という種の根深い宿業に立ち向かい

真の人間性の回復を希求する、遠大な反抗の始まりを告げる狼煙である。

{/netabare}

全編を締めくくるのは、やはり「家路」である。

とめどなく郷愁を誘うメロディは、亡き魂に捧げられた挽歌のようだ。

ラストシーン。鮮やかな残映の中に、在りし日の姿をよみがえらせる懐かしい人たち。

荘厳な響きとともに彼らを包んでいる夕空には、深い安らぎがこもっている。

「早季、ありがとう。」「ずっと一緒よ、早季。」

次々にかけられる温かい言葉は、彼女が託された使命に全力で応え切った証しなのだ。

そして、遥かな未来への出発をさりげない一言にこめて、この壮大な叙事詩は幕を閉じる―。

― 早季、そろそろ行こうか。―

(初投稿 : Ⅰ 2021/01/16,Ⅳ 02/21,ⅡⅢ 03/21)