oneandonly さんの感想・評価

5.0

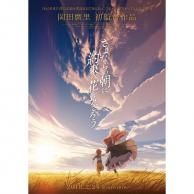

時の流れが織りなす母子の愛と別れの物語

世界観:9

ストーリー:8

リアリティ:9

キャラクター:8

情感:10

合計:44

【あらすじ】

人里離れた土地に住み、ヒビオルと呼ばれる布に日々の出来事を織り込みながら静かに暮らすイオルフの民。10代半ばで外見の成長が止まり数百年の寿命を持つ彼らは、“別れの一族”と呼ばれ、生ける伝説とされていた。

両親のいないイオルフの少女マキアは、仲間に囲まれた穏やかな日々を過ごしながらも、どこかで“ひとりぼっち”を感じていた。そんな彼らの日々は、一瞬で崩れ去る。イオルフの長寿の血を求め、レナトと呼ばれる古の獣に跨りメザーテ軍が攻め込んできたのだ。

虚ろな心で暗い森をさまようマキア。そこで呼び寄せられるように出会ったのは、親を亡くしたばかりの“ひとりぼっち”の赤ん坊だった。少年へと成長していくエリアル。時が経っても少女のままのマキア。同じ季節に、異なる時の流れ。変化する時代の中で、色合いを変えていく二人の絆――。

ひとりぼっちがひとりぼっちと出会い紡ぎ出される、かけがえのない時間の物語。

(公式サイトより抜粋)

【視聴経緯】

特に好きなシリーズとかではなかったものの、あにこれでの評価が良かったので劇場まで足を運んできました。もう少し後ならリズと青い鳥が観れたのにと思ったタイミングでしたが(あまり自由が利かないので)、結果的には本作を劇場で観ることができて本当に良かったです。

【未視聴者に向けて】

個人的にもこの評価点は劇場版の尺での最高値ですし、滅多に超えない4.7のハードルを越えているので、私の評価点に概ね共感を持たれている方は、おそらくは楽しめると思います。なので、特に先入観を入れることも必要なく見ることをおすすめしたいと思います。

【ネタバレなしでいくつか見どころや注意点を教えてほしい方に向けて】

(ネタバレはありませんが、何も情報はいらないという方のために閉じておきます)。

{netabare}作画の水準が非常に高いのがまずは見どころです。ヒビオルの塔の内装、様々なシーンの空と雲や、雪景色、煙の出ている町の風景、などが特に印象に残っています。

映画の2時間の間に、たまに飛び飛びで時が流れます。テロップなどはないので、言葉等で気づく必要があります。国家間の戦争等も描かれますが、中心は主人公マキアと縁あって育てることとなったエリアルとの母と子の愛情、人間関係の変遷がむしろ中心として描かれているのが一番の見どころです。

女性のほうが感動できるかもしれないと思うのと、男女共通で、それなりに人生経験のある大人のほうが感動できると思います。

劇場版となると、観客を笑わすコメディが入ることがありますが、本作は皆無。ひたすらシリアスなので、シリアスが苦手な方は楽しめないかもしれません。

注意点としては、若干、専門用語があります。ヒビオルが代表例でしょうか、織物のことと思って見ていると、違った表現をされたりします。織物にメッセージのようなものを記録できるようで、それが広めの言葉として使われることがあるように思いました。イオルフは主人公の種族(エルフ的な)、レナトは竜のことです。

また、最初は、マキア以外のイオルフのキャラの見分けがつきにくくて混乱するかもしれません。紛らわしいのはレイリア、長老、クリムの3人でしょうか。長老は序盤以降は出てきませんので、女性はレイリア、男性がクリムと思えば多分大丈夫かと。{/netabare}

【ネタバレを含む感想】(視聴した方のみどうぞ)

{netabare}

本作の表面上のテーマはプラスティック・メモリーズに近いように思いました。プラメモはギフティア(人間そっくりのロボット)の寿命のほうが短く、ギフティアとの間で思い出を作る意味があるのか、というテーマでしたが、本作は主人公のほうが何百年の寿命を持つイオルフであり、別れの一族と呼ばれ、人を愛せば本当の独りになるという教えに背いて、人間を愛することに意味があるのか、という話と捉えれば、その類似性がわかると思います。

プラメモは設定が甘すぎで、作品としては泣けるラブコメ萌えアニメ(私はお気に入りですが)といった感じでしたが、本作は壮大なファンタジー世界で重厚さがありました。時代としては中世~近代をモデルとしつつ、大きな破綻は見当たらず、無理なく世界に入っていけました。

ちょうど、今シーズン(2018冬)ではヴァイオレット・エヴァーガーデンが放映されていますが、京アニの大作と比較しても、作画面でも劣っていないどころか、個々の画では上回っていますし、戦争の表現とキャラクターの乗せ方はこちらのほうが自然で成功しています。

外見の成長が止まる(老いない)という点も、声優の声や演技を変えなくて良い、主人公の外見の美しさを維持できるという面で非常に優れた設定と言えるでしょう。

ストーリーは、2時間映画で描き切るにはそもそも大きな物語なので、若干駆け足になったところや、最終盤の東京マグニチュードを想起させる回想シーンは少し強調しすぎだったように思いました。時の流れを使った表現は、P.A.WORKSの得意技で、もちろん良いシーンではあったのですが。

それから、リアリティ面にも響いたのが、レイリアの飛び降りシーン。ようやく我が子と対面して、直前では子供を抱きたいと言ってクリムを拒絶していたこともあったのに、なぜスルーなんだと。竜に助けられたのも見ていた時には全く偶然と思いましたしね。後から考えると、レイリアは「あなたたちのことはヒビオルに織らない」と生きることを前提の発言をしているので、レイリアにはマキアが竜で助けにきてくれたのが見えていたと解釈するのでしょうね。それでも、竜に乗れる保証はない状況で飛び降りれるレイリアは凄すぎです。

母子の愛情は、母からの無償の愛にも感動しましたが、子の側のその受け取り方、成長に応じた関係性の変化なども心情描写とともに細やかに描かれていました。お互いの思いの行き違いで、エリアルは、マキアのことを母親とは思っていないなどと言って、家から出ていってしまいます。そして、仕事に就き、結婚もして父親になるというところで二人は再会。

マキアが何て呼ばれてもいいと言った後の、エリアルが「母さん!」と叫ぶシーンは、本作屈指の名場面だったと思います。母親でいることを貫いてきたマキアにとって、本来は嬉しい言葉ですが、相手は父親になった大の大人。子離れをしなければならないと思ったのか、複雑な表情をして別れを選びます。

情感面の話、実は中盤まではそこまで盛り上がりがありませんでした(ほっこりの状態が長かったのですが、その時点でも近くの男が泣いている様子で、今の泣きポイントだったの? と思っていました←後から考えると2回目とかだったのかも)。しかし、終盤は怒涛の追い上げで、結果的には久しぶりに涙腺崩壊しました。

エリアルの死期に立ち会ったマキアは、いまだ妖精のような美しさで神々しかったです。生活感もしっかり感じさせる地に足をついた物語でしたが、最後に神話になったような、充足感に満ちた作品に映りました。

タイトルの約束の花はタンポポで、タンポポの花言葉には「真心の愛」などあるのですが、綿毛は「別離」。別れは、現在の場所から巣立っていく人に贈る前向きな言葉にもなります。マキアの最後のシーンの言葉にも表れていましたが、別れを力強く肯定することがこの作品のメッセージと受け取りました。

岡田麿里氏の初監督作品というのも話題でしたね。同氏が脚本を手掛けた作品では、あの花、ここさけ、(全話でなければ、)とらドラ!、さくら荘、絶園のテンペスト、凪あす、花咲くいろは、など見てきていますが、個人評価を調べてみると、3.8~4.5と凡作はゼロ、並作すらほとんど出さない優良クリエイターさんです。スタッフに恵まれたことももちろんあるでしょうが、いきなりこのレベルの作品を送り出してくるとは…。今後のご活躍を期待しています。{/netabare}

【ネタバレを含む感想2】(2回目鑑賞後)

{netabare}同じ映画を2度も劇場で見たのは初めてです。自身で高評価をつけながら、調整すべきか考えていたのと、1度ではわからない場所があったので。

情報を何も入れずに見た初回と比べると、かなり理解できました。疑問点や新たな発見について、箇条書きにしてみます。

<なぜレイリアはダイブしたのか>

{netabare}初見時の一番の疑問点でした。直前まで、子供に執着を感じさせる発言をしていたので。

まず、ダイブ直前にマキアが「レイリア、跳んで!」と叫んでいて、建物と思える白壁に大きな影が動く描写がありました。レイリアがそれを確認できていたかはまだよくわかりませんでしたが、それに気づいていて、死のうと思って跳んだわけではないのでしょう。

一瞬のうちにメドメルと別れを選んだ理由は容易に消化できるものではないですが、成長の早さを見て、既に子供の成長過程において、自分の存在が意味を持っていない(ヒビオルに織られていない)ことを悟ったということでしょうか。事実、メドメルは母が飛び去っても泣きもしなかった、そういう関係性になってしまっていたわけで、自分だけが一方的に子供に依存する関係になりたくないと思ったのではないでしょうか。

「私のことは忘れて! 私も忘れるから」と気丈な発言をしながら、レナトの上では忘れられるわけないというマキアの言葉に涙する形で締められていましたから。{/netabare}

<イオルフの一族はどうなったのか、レイリア以外の捕らえられた女性は?>

{netabare}レイリアとマキア以外の女性がどうなったのかは描かれていません。

メザーテ軍が襲撃時に「抵抗するならいっそ切り捨てて構わない」と言っているので、抵抗して殺された者も多数いたのではないかと思います。連れ去られた他のイオルフたちは、あえて描かなかったのだと思います。

エンドロール後に一枚絵で、滅んでいないことを示していました。{/netabare}

<クリムについて>

{netabare}本作で一番救われないキャラクターがクリムでしょう。しかし、時の流れがあらゆる関係性を変えていく本作において、その変化に抗った存在として仕方のない結末でした。初見時にはマキアに恨み節を吐いたり、レイリアと心中しようとしたりする、仲間とは思えないキャラでしたが、2回目では、彼があらゆる手で恋人を奪還しようとしていて(別の作品であれば、イオルフの正義のヒーローとして描かれたでしょう)、美しい悲劇に同情します。{/netabare}

<シーンが飛び飛びでわかりにくい>

{netabare}2回見るとほとんど違和感がなくなりました。初見時はマキアを連れ去ったのが誰なのかわかりませんでしたが、クリムでしたね。でも、そこからマキアの髪を切るまで何をしていたのかはいまだによくわかっていませんが。

初回で全て理解するのは難しいのは減点要素ですが、劇場の尺まで徹底的に無駄を削ったのも、芸術性を重視する私にとっては良かったです。必要なシーンは描けていたと思うので。{/netabare}

<バロウが長老の子どもである説について>

{netabare}「外の世界で出会いに触れたなら、誰も愛してはいけない、愛すれば、本当のひとりになってしまう」とマキアに話していた長老。イオルフの掟だと思っていましたが、レイリアかクリムの言葉では、よく長老が言っていたことという表現だったと思います。

そして、イオルフの集落にいなかったイオルフであるバロウ。彼はマキアのことを知っていて、その後、メザーテでマキアのことを助けてくれ、ラシーヌと呼ぼうとした後に長老と言い直したり、最後にも登場します。

そこで、バロウは長老の子どもという説があります。直接的に描かれている場所はありませんが、裏設定としてその可能性は十分にあると思います。長老の愛した人は悲劇に遭い、子供もイオルフの集落に受け入れられなかったことを想像すると、より深い物語性を感じられます。{/netabare}

<マキアとエリアルの恋愛感情について>

{netabare}これも、人によって全く捉え方が違うようです。私は両者とも恋愛感情に至らなかったと思っています。酔っぱらったエリアルがキスをせがむシーンはありましたが、子どもの頃にしていたのはおでこのキスなので。お互いにお互いの関係性がよくわからなくなってきていたことの表れのひとつと捉えています。{/netabare}

他にも、ラングやイゾル視点でも心情描写がされていたり、2回見ても満足できる作品でした。{/netabare}

(参考評価推移:5.0→5.1)

(2018.3劇場にて鑑賞)

<2018.7.28追記>

遅ればせながら、上海国際映画祭におけるアニメーション最優秀作品賞(金爵奨)の受賞、おめでとうございます!

本作は円盤購入を考えていますが、10月26日発売とのこと。結構引っ張りますね…。

映画のパンフレットがすぐに売り切れになってしまい、後日、P.A.WORKSのネットショップで追加販売されたようですが、私が気づいた時(数日で)には完売とどっぷり嵌ったファンが多数いるようで。かく言う私もその一人でして、円盤購入(縮刷版劇場パンフレット)でゲットしようかなと思っています。

<2019.1.9追記>

2018作品ランキングの1位にした作品で、レンタル開始後に視聴された方の評価を見るに過大評価だったかなと思ったりもしましたが(私は作品の芸術性を評価しているので、物語が完成された作品(短いほうが有利)が点数は高くなりやすい)、やっぱり本作は大好きでして。115分でこれだけのものが創作されたこと、マリーをはじめ制作陣に感服です。

テーマはわかりやすいし、ストーリーも言葉にすれば単純で、ラストがどうなるかもすぐに予測できるものです。しかし、登場人物の人間関係の変化や、マキアとレイリアの対比等を巧みに使った設定があり、演出も全体的に素晴らしいです。

心情描写の好きな方や、シリアスな作品が好きな方におすすめ。私は感動をウリに宣伝するつもりがありません。{netabare}最終盤の回想シーン{/netabare}により涙を強要してくる作品と言われる節がありますが、そんなところは付随的な部分で。

例えば、{netabare}幼児のエリアルに当たってしまい(育児における悩みあるあるです。もぞもぞ虫遊びの使い方も良かった)、出て行ったエリアルを探して見つかった時の安堵(大雨で水嵩が増した水路を映すシーンでマキアの恐怖を共感){/netabare}といった場面だけでも込み上げるものがあります。

初見の方の多くは{netabare}レイリアのダイブが理解不能となっていそうですが、自分が思い続けてきた子の中に、自分が存在しないことがわかる場面なんて容易に想像できないし、仮にあれが身投げであったとしても、説明できなくはないかなと。{/netabare}

ファンタジーが舞台ながら、人間にとって普遍的なもの(「愛」が当てはまると思いますが、尊く重たいもの)を扱っていて考えさせられつつ、視聴後に心が洗われるような作品。いや、あまり視聴のハードルを高めたくないので、むしろ感動できるよ!と軽く薦めるべきなのか(笑)

本作は視聴者が少ないのが残念でもったいないので。

<2019.1.28追記>

今回は、購入していた円盤を最近視聴したことに加え、以下のレビューを読んで思うところがあったので追記します。既に視聴している方は参考に読まれてはいかがかと思います。

「ナナメ読みには最適の日々」

⇒http://ishimori-t.hatenablog.com/entry/2018/03/16/085105

{netabare}私が理解したところを大まかに言うと、本作は「物語についての物語」であり、物語の語り手であるイオルフが語られる側の人間と関りを持つ構造になっている、というレビューなのですが、結構説明できていて、こんな見方があるのかと唸ってしまいました。

本作は物語を創る職業である脚本家の岡田麿里氏が、全てを出してほしいと言われて監督を志願し、創り上げた作品です。物語の語り手を暗に登場させている可能性はあり得ますし、作者は世界の生みの親ですから、それが親子の関係により描かれるのは自然です。ついでに、クリエイター側に共感できる私が惹かれた理由の説明にもなっています。

まず、ヒビオルについて。本作は色々と独創的なモチーフがあって、流し見しようものならすぐについていけなくなる危険があるのですが(このわかりにくさが評価を下げる一因となっている)、その最たるものがヒビオルです。これを削らず、ネーミングも一般的にせず、物語で何度も登場させ、エンドロールでヒビオルを織るシーンを流した作者の意図は考えられるべきでしょう。

ヒビオルは単なる美しい布というだけではなく、言葉を織り込むことができます。縦糸は流れゆく月日(時間)、横糸は人の生業(出来事)ということで、日々を紡いでいくという設定です。初見時の感想において、私はヒビオルをイオルフそれぞれの「日記」(自分史)のようなものと受け取りましたが、これを脚本家(P)それぞれの「物語」と訳してみます。

高値で売れるので、イオルフの民はこの機織りを生業としているように描かれていますが、ヒビオルと同様の織物がイオルフ以外に作れない説明はないですし、教えればエリアルのように人間にも織ることが可能です。

この点、脚本家は物語の語り手であり、物語ることを生業としている。物語の世界とは一線を画し、当然、物語世界の住人よりも長く生きることができると当てはめて解釈することができ、前述のレビューのとおり、禁忌との関係で捉えることも可能です。マキアの神出鬼没さも、語り手側ゆえかもしれません。

マキアはエリアルと出会い、彼を私のヒビオルと言います。初見時の解釈(=日記)ではここを理解できず、大事な物という意味もあるのだろうとうやむやにしましたが、マキアにとっての物語と読むとスムーズです。その後、マキアが織物であるヒビオルを織るシーンは削られておりほとんどなく、エリアルが成長するまでの時間を共に過ごし、終盤手前の再会時に、自分を織りあげたのはエリアルだと言います。

ここを訳すと、マキアのヒビオル=エリアルを主人公とした物語=マキア自身、となり、物語の作者は、自らが生み出した物語によって、作者自身が作り上げられているという関係性を表わしていることになります。岡田氏がそのような意図を込めていたかはわかりませんが、岡田氏にとって自身が創った物語は自身の人生の一片であり、そこに関係した存在(物語世界を含む)への感謝を作品に乗せていることは推察されます。

ヒビオルのエンドロールは、この作品が物語の物語であることの暗喩であるとも、この物語が続いていくことを単に表現したとも、視聴者も各自の物語を紡いでくださいというメッセージとも、自由に捉えられるように思いました。

様々な視点で解釈ができる作品ですね。個人的には、結局のところ脚本家にとどまらず、視聴者自身が自分の人生における物語をヒビオルに当てはめて視聴することを許容している作品だと思います。

ついでにレナトという名の竜について。これも、単に竜などの名称を使わなかったことに意味があるはず。

レナトは、「生まれ変わる、再生する」を意味するラテン語「レナトゥス」に起源を持ち、古代ローマ初期よりキリスト教徒が用いてきた名前から連想され、古代から神聖とされた存在の象徴として命名されたとも考えられます。

{/netabare}

<2019.3.8追記>

今週月曜に有楽町のマルイで開催されているさよ朝展を見てきました。一部、撮影可能だったので美しい背景美術等、カメラにおさめてきました。

劇場では完売していたグッズなどの販売もあって、クリアファイルを購入させていただきました。

さて、ネット上のレビューで私が最も共感したもののリンクを掲載して、取りあえず本レビューは終了としたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。(リンク切れだったので修正しました(2019.9.16))

「『さよならの朝に約束の花をかざろう』を観て、「"物語"とは何か」について考えた」{netabare}

https://kakuyomu.jp/works/1177354054886369977/episodes/1177354054886374977

{/netabare}

<2020.3.20追記>[New!]

公開から2年以上経ちましたが、いまだに予告編PVを見たり、Yahooのリアルタイム検索で「さよ朝」を検索しています。遅れて視聴した方の反応は概ね良好で、ドリパス(リクエスト投票数が多くなった映画を劇場で上映するもの→https://www.dreampass.jp/m361183)では今年2月に上映を達成したところ、既にまた7位まで上がってきています。

劇場で鑑賞したい方はお見逃しなく(本作は劇場をおすすめします)。