因果 さんの感想・評価

4.8

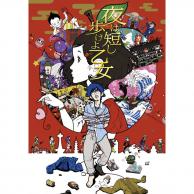

ほとばしる感性

2017年制作のアニメの中では暫定トップ。普段は一度見た作品は基本見返さないタイプの私だが、今回ばかりは何度も劇場に足を運んでしまった。

話の展開自体はいたって単純。進学を控え、思春期特有の悩みを抱えた主人公「カイ」が、人魚の女の子「ルー」と出会い、様々な出来事に触れていくことで次第に葛藤を乗り越えていくというもの。もはや青春モノと経由されうる作品の大抵がこのプロットを踏まえていると言っても過言ではないだろう。

しかしこれだけで終わらないのが湯浅政明という男である。

彼は言うなれば感性主義的なクリエイターで、「動きの総体としての"作画"」を誰よりも理解している。それが一番顕著に表れているのが2004年制作の彼の劇場初監督作品である『マインドゲーム』だ。この作品ほど言語による評価に困る作品はそうそうない。無理やり説明するなら、湯浅の頭の中に広大無辺に広がるイマジネーションの結晶を、「セリフ」や「物理法則に則った作画ルール」といったフィルターを通すことなくそのまま映像にしたようなドラッグムービー、といったところだろうか。

彼ほどに「感性」を「感性」のまま表現できるクリエイターを私は知らない。その精神性は『ルー』の中でも褪せることなく光り輝いている。

基本的にアニメという媒体は「感情の機微の表現」という点において大きくディスアドバンテージを抱えている。漫画ならば、コマとコマの間に我々の想像力が介入することによって、映画ならば演者の演技力によって、これは解決されうるのだが、アニメではそうはいかない。

アニメでは、漫画のコマ割りのように話をぶつ切りすることはできないし、映画に出てくる本物の人間の演者の演技ほど細やかな動きは表現できないのだ。(作画に割くリソースを最大化し、実写と見紛うほど精緻な映像を作ることができる可能性がある以上、「表現できない」と言い切ることには若干の抵抗があるが、もっとも、そうして極限までリアリズムを追求した作品が果たして「アニメ」と呼べるのかという話だが。)

SNSなどでウンザリするほど目にする「原作は面白いのにアニメはつまらなかった」という感想も、きっとこの点に関しての不満の表出なんだろう。

この致命的なディスアドバンテージも、湯浅(と愉快なアニメーターたち)の手にかかればなんということはない。彼は、「アニメは映画に及ばない」というパラダイムを脱却するため、「映画に近づく」のではなく、なんと「映画から離れる」ことを選択し、これを乗り越えた。

「映画に近づく」というのはつまり、実写映画の持ちうる特性をアニメ内にできる限り反映させることで、最近のアニメ映画では『君の名は。』がその代表格として挙げられるだろう。ここまでアニメアニメしていないアニメ作品というのも珍しい。背景美術の荘厳さは言わずもがな、あまつさえ「ジュブナイル×SF」というややアナクロなジャンルを現代風に再構築し、誰もが楽しめる一大エンターテイメント作品に仕上げた新海誠の手腕にはこれからも大きな期待がかかるだろう。

だがしかし、これは本当に「アニメ」と呼べるのだろうか?「作画」という手段を用いただけの単なる「邦画」の一作品に過ぎないのではないか?「アニメでしかできないこと」というものが欠落してはいないか?

これに対し、「映画から離れる」というのは、上述したように、「アニメでしかできないこと」をやることである。

ここで活きるのが湯浅の感性主義だ。頭の中に立ち現れる生きたままの感性を、現実性というフィルターを介さずそのまま絵にする。迸る感性の潮流を、少したりとも堰き止めることなく、そのまま溢れ出させる。これによって彼は、映画内の登場人物の感情を、ハッキリと、言ってしまえば実写映画以上に表現することを可能にせしめた。殊更、『ルー』は10代の若者の感情変化を綴ったセンシティブな作品であるがゆえに、彼のこの制作スタンスがピッタリ合致した。「カイ」たちのビビットな感情が、銀幕の中でキラキラと輝いているのが見えた。

感性の直接表現って例えば何だよと思う方もいらっしゃるだろうので、ここでは彼お得意の「パース崩し」を紹介しておこう。これは読んで字の如く、わざとパースを崩すことによって、普通の作画以上にダイナミズムに溢れた動きを表現する技法である。『劇場版クレヨンしんちゃん(初期)』や『風人物語』あたりを想像してもらえば分かりやすいだろう。

こういったわざと現実の物理法則を無視した動きを取り入れることでかえって登場人物の心情がありありと伝わる。そういえば初期ディズニー映画やポパイやトムとジェリーあたりなんかもこの手法をよく使っていた。

『ルー』の中では、慰霊祭でのダンスシーンやルーのパパが街を爆走するシーンなどがとりわけ印象的だった。まさに「生きた作画」だな、と改めてそう思った。作画班見たら案の定伊東伸高、うつのみや理、末吉裕一郎あたりのドラッグ作画得意マンばっかでビビった。美味しすぎる。

ほとんど作画の話になってしまったが、作品のテーマにもしっかり着目してほしい。

本音と建前、地方志向と都会志向、動と静、現在、と過去といった様々な二項対立が、それぞれどう絡み合い、どんなカタルシスを生み出してくれるのか、そんなことを考えながら見てみると面白いかもしれない。

この映画のテーマソングである『歌うたいのバラッド』も作品内で本当にいい味を出しているのでよーく聴くべし。特に終盤でこれのイントロが流れ始めたらすぐさまハンカチの用意が必須である。

"嗚呼、唄うことは、難しいことじゃない”

現在私はこの映画のBlu-rayを買おうか真剣に悩んでいる。金欠大学生をここまで悩ませるほどの超傑作なのだ。ぜひ見て欲しい。

ぜひ見て、泣いて、映画が終わったら、朝焼けに向かって『歌うたいのバラッド』を口ずさんで欲しい。