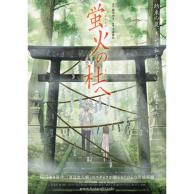

★mana★ さんの感想・評価

4.7

10年分の想いを、今ここに・・(ギン視点で観てみました)

ねえ、蛍。

俺はずっとここに居るよ?

何年、何十年たとうとも。

たとえ、君の瞳に写らない

そんな存在だとしても。

俺が過ごした、途方もない時間。

そんな中で、蛍と過ごした時間は ほんの一瞬だった。

でもね、俺にとってはその一瞬が大切で愛おしくて、仕方がなかった。

蛍は俺に、優しくて、温かい感情をたくさんくれたね。

でも、それは、切なくて、苦しくもあったんだよ?

蛍は気付いてないかもしれないけれど・・

まるで夏の夜に光る、ホタルのヒカリのような、

そんな儚くて脆い、だけど、強くて、美しい。

そんな日々だったね。

蛍は俺に「忘れないで」と言ったよね?

忘れる訳がない。忘れたくない。

でもね、蛍は忘れてしまってもいいんだよ?・・

蛍に出会ったのは、蛍がまだ小さい時だった。

{netabare}

~蝉の詩、笑い声・・~

鳥達の囀り、木々の揺れる音・・

そんな森達の雑談と共に聞こえた、泣き声。

それが蛍だった。

蛍は、俺を見ても少しもこわがらなかったよね。

むしろ、楽しそうに俺に触れようとして来た。

まだ小さい蛍には「消える」という意味さえ理解出来なかったんだろう。

でも、俺には それが素直に嬉しかったよ。

1人の存在として認められているようで。

~夕やけの茜色、帰り道、遠回り~

「何かデートみたいデスネー」「色気のないデートデスネー」

そんな他愛ない会話を繰り返したね。

手をひいてあげる事は出来なかったけれど、

その先から伝わるこの想いは、一体何なんだろう?

何だか、胸の奥が温かくなるような・・

別れる時、蛍は俺の名前を聞いた。

俺の名前は・・無言・・疑問と不安。

そんな時、風が俺の背中を押した気がした。

~約束は「また明日」~

明日も来ると走って行った、蛍。

「ギンだ」

翌日 本当に蛍はやって来た。

そして、約束の場所で、待っていた俺が居た。

~夏はただ、咲き誇り~

冷たい小川に、暑い夏の日差しが差し、キラキラしてる。

全てが美しく、夏が輝いていた。

それは、蛍が側に居るからなんだよ?

蛍と見る全てが、今までとはまるで、違って見えた。

~その命輝かせ~

俺はただ、生かされて、ただそこに存在しているだけだった。

何も意味をもたない、あやふやなモノ。

だけどね、今まで感じた事のない、自分の存在。

俺は自分というものをこんなにも感じる事が出来るんだ。

夏が待ち遠しい、蛍に会える事が、素直に嬉しい。

そう思えた。

そんな夏が何度も何度も訪れた。

ある夏の事だった。

蛍は俺を驚かせようとして、見事に木から落ちて来た。

俺は、そんな蛍を受け止める事が出来なかった。

自分の存在が無くなってしまう事を恐れたのか・・?

そんな気持ちとは裏腹に、蛍は安堵の顔を見せた・・

そして、大粒の涙を流した。

何故泣いてるのかは、分かってた。

涙は止め処なく流れ続ける。

でも、俺は その涙を拭ってあげる事も出来ず、ただ、その泣き顔を見続けた。

出会わなければ、こんな想いをさせなかった?・・

出会わなければ、こんな想いはしなかった?・・

~終わらない、お話のその先に気付いて~

蛍は毎年、会う度に、成長していく。

それは、普通の人間の子なら当たり前の事なのは分かっていた、、つもりだった。

少しづつ、目線が近くなって来る。

それを複雑に感じつつ、俺の感情に違う何かが芽生えはじめた。

いつか感じた想いとは、全く別物。

蛍に・・会いたい。

蛍に・・触れたい。

この胸を締め付ける感覚は・・

~カラス達遠ざかり、どこかへと飛んでゆく~

離れてる時間がこんなにも長く、辛く感じるなんて・・

今まで考えた事も無かったよ。

蛍は今何をして、何を見て、何を考えてる?

いつからか、俺の中は蛍でいっぱになっていた。

いつか、こんな気持ちが届く日が来るのだろうか?

真っ白な雪の上に散る椿が一際紅く見えた。

俺の心の中のように。

真っ白な心の中に、真っ赤に燃える感情が一つ・・

蛍がくれた温もりで、いつもの冬より、身体も心も温かかった。

~夏はただ駆け抜ける、宝物、しまうように~

ある夏、蛍は言った。

春も、秋も、冬も、俺の事を考えていた、

そして、もっと一緒に居たいと。

俺は、自分という存在の全てを打ち明けた。

打ち明けなければならないと思った。

俺は、蛍を幸せにはしてあげられないから、永久に・・

こんな俺の為に犠牲になる事なんてない、もうここには来なくていいよ?

俺はずっとこうして、だだ存在しているだけで、何も変わらない。

“決して忘れられない、かけがえのないモノが一つ増えた事以外は”

だけど、蛍から返って来た言葉は優しく、心が苦しくなった。

そして思った。もう、こんな夏を続けていてはいけないと・・

~いつまでもなつかしい、あの頃は黄金色~

いつか蛍と行きたいと思った、 「妖怪達の夏祭り」。

誘うのは、ちょっと照れ臭かったけど

蛍は喜んで、行きたい!っと言ってくれた。

そして、少し不安な言葉を口にする。

不安な事はないよ、だって蛍は、俺が守るよ?

そう言うと蛍は、少し頬を紅くして

「そういう事を言われると、飛びつきたくなってしまう」と言った。

・・「飛びつけばいい、本望だ」

もし、それで俺が消えても何の後悔もない、今なら全て受け止める事が出来る。

~何気ない毎日の片隅を照らしてる~

手を伸ばせば、届く距離。

一番近くに居るのに、一番遠い存在。

俺は、蛍を抱きしめたかった。

そして、その手に、その髪に、頬に、

一瞬でいい・・その温もりに触れたい。

もう、気持ちが抑えきれなくなっていた。

~夏はまた、やってくる約束を守るように~

祭はいつもの夏と同じようにやって来た。

でも、今年は隣に蛍が居る。

毎年思い描いていた光景。

「デートみたいデスネー」「デートなんデスネー」

10年前、初めて会った日に交わした会話。

10年越しの、始めてのデート。

やはり、あの日のように手はひいてあげられない。

でも、振りなら許されるよね?

息を吹きかけると回る風車。

金魚すくいをする子供は、尻尾を隠しきれてなくて。

偽物の綿あめが空に浮かび上がり、その空に花火が咲き誇る。

蛍はそんな光景に、ずっと笑顔だったね。

その笑顔を見て俺も笑った。

このまま時間が止まってしまえばいい・・。

そんな、叶わぬ願いをそっと胸にしまい込んだ。

楽しい時間は一瞬だった。

蛍と過ごした10年分の夏がそうだったように。

そして、俺は帰り道に全ての想いを蛍に伝えた。

こんな事を言っても困らせてしまう事は分かっていた。

だって2人は決して交わる事はないのだから。

そして、お面越しにくちづけをした。

これが蛍に触れられる精一杯。

蛍に捧げる、精一杯の気持ち。

蛍は今どんな顔をしてる・・?

そんな時、小さな子供が飛び出して転びそうになった。

俺は咄嗟にその腕をつかんだ。

・・刹那、指先から光を放つように消え始めた。

「あの子は、人の子だったのか・・」

もう、何もこわくはなかった。

ただ、願いは一つ。

「来い、蛍!やっとお前に触れられる」

ねぇ?蛍、覚えてる?

初めて会った日の事を。

笑いあった夏の日々を。

俺は忘れた事なんてなかったよ。

春も、秋も、冬も、会えない日々

ずっと蛍の事を考えていた。

蛍としたい事でいっぱいだった。

蛍とみたい物でいっぱいだった。

蛍と感じたい事でいっぱいだった。

でも、もうさよならなんだね。

蛍、こんな俺に気付いてくれてありがとう。

こんな俺を受け入れてくれてありがとう。

蛍の温もりを感じながら、最後に伝えたい事があった。

「好きだよ」

~夏はただ咲き誇り、その命輝かせ・・~

※~〇〇~

ED・おおたか静流『夏を見ていた』

{/netabare}