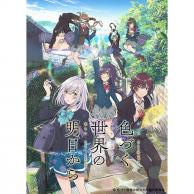

shino さんの感想・評価

3.7

こぼれたあの色

P.A.WORKS制作。

色彩を知覚できずモノクロの世界で生きる少女。

彼女は自分に魔法をかけた、

{netabare}わたしは幸せになってはいけないと。

17歳の未来の少女が、

時の魔法で17歳の祖母に出会う、{/netabare}

魔法が日常に存在する青春ファンタジー。

この物語には、小さな魔法があり、

心のサプリや探し物を見つけたりと、

日常にそっと寄り添う形で存在しています。

{netabare}少女はなぜ色彩を失ったのか、

少女に色をもたらした絵を描く少年との出会い。{/netabare}

夕焼け、朝露、夜空の花火と、

色彩の世界を描くだけに風景は美しい。

美しいものを美しいままに描く、

こぼれたことば、こぼれたあの色。

色の溢れる世界を取り戻す、

世界を肯定する物語になればと思います。

最終話視聴追記。

言葉より絵や色彩で魅了する作品です。

{netabare}テーマに沿って上手くまとめたのでは思う。

ただこの主題と絵の表現力があれば、

劇場版の尺で良かったのではと思ったり、

映画なら傑作に成り得たかも知れません。{/netabare}

美麗なOPが記憶に残りますね。