Ka-ZZ(★) さんの感想・評価

4.2

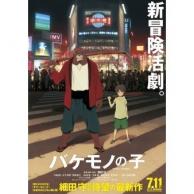

異世界生活は、里帰りですら大冒険…!?

この作品の原作は未読ですが、TVアニメの第1期と第2期は視聴済です。

最近、アニ友から本作品の原作が完結したと聞きました。

その際、

「面白い作品なのに勿体無い…でも面白いからきっと第3期もあるよね~^^」

「そうだ、第3期の前に劇場版を視聴しないと…」

という話題で盛り上がり、現在に至っている訳ですが…

この作品の視聴後にwikiをチラ見して知ったのですが、アニメ第1期は原作の第1巻から第2巻、アニメ第2期は原作の第3巻から第4巻の内容が基になっているんだそうです。

一方、完結した原作の巻数は全17巻…

これって、原作のストックが貯まりまくっているじゃありませんか!

こんなにも原作のストックが残っているとは夢にも思いませんでした。

これは劇場版に続く続編を作ってもまだお釣りが来るのではないでしょうか!?

これまで角川10話枠だったので、今度もきっと10話枠なんでしょうし…

交通事故(!?)によりあっけなく人生の幕を閉じるはずだった

ゲームを愛するひきこもり・佐藤和真(カズマ)は、

ひょんなことから、女神・アクアを道ずれに異世界転生することに。

「RPGゲームのような異世界で、憧れの冒険者生活エンジョイ!めざせ勇者!」

と舞い上がったのも束の間、転生したカズマには厄介なことばかり降りかかる。

トラブルメーカーの駄女神・アクア、

中二病をこじらせた魔法使い・めぐみん、

妄想ノンストップな女騎士・ダクネスという、

能力だけは高いのにとんでもなく残念な3人とパーティを組むことになったり、

借金で首が回らなくなったり、国家転覆罪の容疑で裁判にかけられたり、

魔王軍の幹部を討伐したり、たまに死んだり……。

そんなある日、駆け込んできた紅魔族の少女・ゆんゆんの爆弾発言にカズマたちは凍りつく。

「私、カズマさんの子供が欲しい!」

事情を聞けば、めぐみんとゆんゆんの生まれ故郷「紅魔の里」が、

滅亡の危機に瀕しているという。

里を救うために旅立ったゆんゆんを追いかけて、紅魔の里へ向かうカズマたちだが――!?

カズマたちパーティを襲う最大の危機!

平凡な冒険者カズマが過ごす、異世界ライフの未来はどっち!?

公式HPのあらすじを引用させて頂きました。

そういえばカズマは引きニートという設定だったんですよね^^;

異世界に来てちっとも引き籠っていないので、すっかり忘れていました^^;

そう、今回の物語は「めぐみん」の故郷である紅魔族のお里が舞台となっています。

事の始まりは、あらすじにも書かれている「ゆんゆん」の爆弾発言…

この嫌疑は早々に晴らされるのですが、紅魔族のお里の凄いのと来たら…

めぐみんは、例の爆裂魔法を放つ際、決まって名乗りを上げるじゃありませんか。

今ではめぐみんのトレードマークになっているので違和感は感じませんが、紅魔族のお里は、めぐみんみたいな連中ばかりの集団だったんです。

単騎なら違和感ありませんが集団になると違和感しか感じなかったり…^^;

違和感といえば、みぐみんのご両親も相当でした…

めぐみんから父の名前が「ひょいざぶろー」と聞いていましたが、名前から連想するイメージと実物との間に天地程の隔たりがあるとは正直想定外でした。

それだけじゃありません。

カズマからとあるキーワードを聞いた瞬間から態度が一変するんです。

特に母親のゆいゆいの豹変っぷりは半端ありません。

しかもCVが能登さんだから雰囲気…というかキャラの放つオーラも凄いんです。

こうしてみると、本作品のメインヒロインはめぐみん一択だったようです。

もちろん、アクアやダクネスも登場しますが、めぐみんより存在は希薄でしたので。

物語の合間に時折見えるめぐみんの可愛らしさに、しっかり萌えが感じられる構成だったと思います。

そして、本作品でも魔王軍の幹部はしっかり登場します。

これまでも魔王軍幹部のキャラは独特でしたが、今回の幹部も特濃クラスなので、こちらも期待は裏切りませんでした。

しっかり期待した分だけ応えてくれる作品だったと思います。

気になる方は是非本編でご確認頂ければと思います。

メインテーマは、Machicoさんの「1ミリ Symphony」

エンディングテーマは、アクア、めぐみん、ダクネスによる「マイ・ホーム・タウン」

エンディグのほんわかした感じの曲調はもうお約束ですね^^

上映時間90分の作品でした。

この作品ならではの優しさが感じられるラストの展開も言うこと無し!

やっぱりこのすばはこうじゃなくちゃ…

後は続編の制作発表を待つばかり…

思い切り期待していますよ~!